こんにちは!

今日も絶好調の!

ボックルヘアのTOMOです!!

今回は 【日本百名山】モンブランのトレーニングで5月の富士山に登ってみた ②高所トレーニング編のつづきです。

前回の話⇩⇩

8:35 標高2,800m地点 トラブル発生!

山頂まであと1,000m弱、ペースも徐々にではあるがいい感じに上がっていた時、ハイドレーションに異変が!

チューブから水が出てこない・・・?

まさかと思いザックを下ろし、ハイドレーションの中のウォーターバックを確認!

すると・・・

まさかの!

すっからかん・・・

スタートから6時間30分。

ハイドレーションに入れといた全ての水、2.5ℓを飲んでしまっていた。

今回用意した水分は3.15ℓ。

登山全行程を13時間で予定していたので、以前11時間かけ縦走した福智山の水分量を参考にして水分を持ってきたのに・・・。

⇧この11時間の登山では3ℓ用意して1ℓ余らせ下山したので、今回3.15ℓで大丈夫だと予想していましたが、予想は大きく外れ

富士山6.5合目で2.5ℓを飲み干してしまったようです。

炎天下の中を何時間も歩いてるのであれば、水分の消費が早いのは分かりますが、今まで歩いた半分の時間は夜の暗闇の中。

何故こんなに水分を消費してしまったのか?

思い当たるのは1つ。

- 高山病予防のため、こまめに水分をとっていた。

- 軟水だった

この高山病予防のこまめな水分補給が裏目に出てしまったようです。

しかもウォーターバックに入れていた水が軟水のミネラルウォーターだったため、飲みやすさもあり、僕の予想を上回り沢山の水分補給をしてしまったようです。

富士山の山開きは7月なのでもちろん売店はおろか、小屋もまだ雪の下。

足もとにある雪では汚すぎて、溶かしても飲み水にはなりません。

山頂までは、まだとんでもなく遠く・・・

標高にしてあと1,000mはあります。

高所トレーニングに来たにもかかわらず、高所にも行けない

でも行きたい🗻

残された水分は

650㎖の麦茶1本。

もし山頂まで登るのであれば、このたった650㎖で下山するまでの6時間半をしのがなければなりません。

しかも、これから高山病の症状が出やすい標高に入るので、これからがより水分を必要とする工程です。

でも、今回は『高山病とどんだけ戦えるか!』と挑んで登ってきた登山。

・・・悩む。

そして、

僕の下した決断は!!

とりあえず3,000mまで行ってみて、また考える。

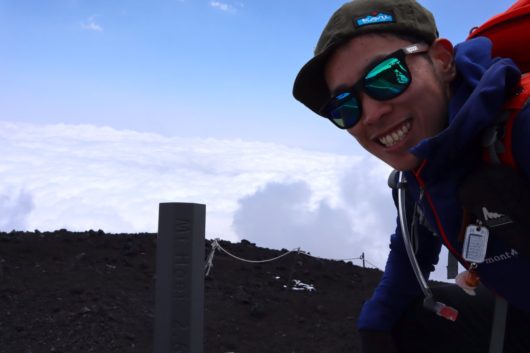

表情は微妙ですが、楽しんでます!

不安はありますが、生きるか死ぬかギリギリの挑戦してるわけではありません。

左側にはいい感じの雲海と山

多分、あの先っちょは多分、宝永山。

宝永山を横目に見ながらじわじわ歩みを進めます。

水分を絶ち3,000mへ。

3,000mを過ぎても、まだ余裕があったので更に登り進めます。

雪の斜面を少しづつ登り進め、標高3,061m通過。

10:05 標高3,090m 7.5合目小屋

小屋は雪で埋り屋根しか見えていない。

山頂まで近そうに見えますが標高差はあと800m。

このペースで登るとあと3時間くらいです。

さすがに650㎖の水分で3時間の登りと、山頂からの長い下りは遭難しに行くようなものなので、

残念ですが、今回はここまでにします。

山頂を踏めなくて悔しすぎるので

アーモンドピークを今回の山頂とします。

眼下には相変わらずの雲海☁

前回富士山に登った時には終始雨だったので、今回のこの絶景には感謝。

しかし!悔しい!!

ギラギラ照り付ける太陽の下、しばらくふて寝

今回のピーク、7.5合目でしっかり休憩をとり、ボチボチ下山します。

10:36 下山開始

あんなに時間をかけて登ってきたのに、下山は早い。

目の前に広がるとんでもない雲海を見下ろしていたのに、目線が雲海の高さにどんどん近づいていきます。登れなかった山頂が徐々に遠くなっていくのも悔しい。

モヤモヤした気持ちが大きくなります。

自分のミスで登れなかったことを悔やみながら、『まだもう少し上に行けたんじゃないか?』何度も何度も同じ疑問が浮かんでは、『僕が決めた下山の判断が正しかった』と自分自身を言い聞かせながら、じゃんじゃん下山していきます。

ここで第一登山者発見!!

登山者ではなくスキー板を担いで登るバックカントリーのおじさんでした。

バックカントリーとは

本来の意味は未開地、農村地帯、辺境地方のこと。スポーツ・レジャー用語としては、人工的に作られたゲレンデではなく整備されていない天然の雪山を指し、そこを滑ることを「バックカントリースキー」「バックカントリースノーボード」などと称する。

このバックカントリーの人も、昼過ぎから天気が下り坂だから、今日は山頂を目指さないそうです。

下りはスキーで数分で下ってしまう人でも、富士山山頂までは登らない。

やはり、自分の選択は正しかった。

とは言ったものの、『やっぱり山頂を踏みたかった』

そう思いながら、登ってくる途中にあった宝永山を思い出しました。

宝永山の方角を見ると!!

近っ!!

僕の立っている場所より、下にあるのでちょちょっと下れば、すぐに行けます。

ちょちょっと下り

あとはほぼフラット

振り向けば

たどり着けなかった山頂が

宝永山の山頂をめがけて歩きます。

11:34 宝永山

宝永山(ほうえいざん)

標高 2702m。富士山の南東側中腹にある火山。付近に宝永4(1707)年の宝永富士山噴火の際の爆裂火口があり、火山本体もこの際に形成されたものと考えられているが、古富士火山の一部が押し上げられたとする説もある。富士箱根伊豆国立公園に属する。

富士山より1,000m以上低いですが、ピークを踏めました。

わざわざ富士山まで来たのに山頂を踏まずして下山だったので、宝永山があってよかった。

宝永山に感謝し、宝永山からの雲海を目にやきつけます。

ここからは雪も少ないのでアイゼンを外し、今度こそ下山。

残りの水分は400㎖。登山口までは充分に足ります。

木の棒めがけてグルグル下ります。

まさに!砂山を駆け下りる勢い!!

砂埃が凄まじく、普通の登山靴やスニーカーだと小石が靴の中に入って来てヤバイことになるでしょうが、今回の登山靴はゲイター機能がついていたので小石の痛さを気にせず下山できます。

⇧今回履いた登山靴

スネあたりまでのゲイターが登山靴と一体化になっているのでゲイターいらずの優れもの。

通常の登山靴だったらゲイターは必須!!

ゲイターはこんなの⇩⇩

登山開始まで雨が降っていたのにもかかわらず、足を出すたびに巻き上がる砂埃。

これが連日晴れが続いていたならば、更にすさまじい砂埃でしょう。

今回は使わなかったけど、そんなときはサングラスとマスクがあると便利。

下って行くとガスが立ち込めています。

雲海の中に突入です。

20m先に立っている目印の棒を見つけるのも一苦労。

だだっ広い富士山の裾野。一度方向を見失うと正しいルートを見つけるのは困難なので、今のルートを見失わなよい慎重に次の目標物を見つけてから足を進めます。

12:53 御殿場口新五合目登山口 到着

7.5合目から下山する事、2時間17分。

無事に下山してきました。

残った水分は350㎖。

途中、宝永山にも寄り道したことを思うと、もうちょっと攻めても良かったのかな?って思ったりもします。

<行動時間> 10時47分(休憩含む)

<行動距離> 11.2km

<累積標高差> +1694m・-1652m

<消費カロリー> 4710kcal

【富士山の反省と感想】

今回の反省点は2つ

- 歩くペース配分

- 水分補給

序盤、高山病を気にするあまり『体を慣らすためと』ゆっくり歩いていたが、1時間でどれくらい標高を上げなければと言う事を全く考えていなかった。

これが今回富士山の山頂にたどり着けなかった大きな原因です。

もし歩くペース配分がしっかり考えていたならば、6時間もかけて標高を1,400mしか上げていなかったって事は無かったはず。

1,400m上がるのに6時間もかかってしまった分、当然6時間分の水分も消費していきます。

これが、ちゃんとペース配分を考えて登っていたならば、もう少し高い所まで行くことができたでしょう。

水分補給に関しては、高山病を防ぐためいつもよりこまめに水分補給を心がけていたことは良かったと思います。

ですが、水2.5ℓを1つのウォーターバックに入れてしまっていたため、水が出なくなった時に2.5ℓ全て使い切ってしまったと気付きました。

この改善策としては水分を分けることで今回のようなことは防げると思います。

ちょっと面倒くさいけど、ハイドレーションには1.5ℓ。プラティパスに1ℓと分けることによって、どれくらい水分を消費したかが分かりやすくなります。

プラティパス⇩⇩

今回の富士山。

高度順応を目的とした登山でしたが高度順応に関しては、高所の辛さを感じる前に下山してきたので正直・・・・

失敗。

すべては、それなりにトレーニングしてきたから大丈夫だろうという過信。

なので、しっかり反省!!

だけど、ペース配分の大事さを再認識できたし、無事に下山してブログを書けているので、あの時の下山の判断は正しかったと思います。

この失敗を繰り返さないよう、モンブランに向けて引き続き準備していこうと思います。

長々と読んでくださりありがとうございました。

以上!

今回はモンブラン登山の練習で富士山に行ったら、水が足りんでおめおめと帰ってきたボックルヘアのTOMOでした!!

コメントを残す